“新型冠狀病毒”疫情危機時刻,在黨中央的堅強領導下,武漢開展了一場生命保衛戰,全國各地專家、醫務人員、人民解放軍、志願者紛紛馳援武漢,企業家踴躍捐贈急需物資,齊心協力,與病毒搏鬥,為生命護航,湧現了許多可歌可泣和溫暖人心的動人事迹。特别是醫務人員戰鬥在第一線,他們以青春和熱血高奏着我們這個民族和時代的主旋律,弘揚着“一方有難,八方支援”的民族精神。但在這樣一個氛圍中,仍然出現了一些雜音,而且這種雜音的分貝不低。但出現這種雜音也不可怕,早出現,早厘清,就能增進社會的團結。

英國著名政治經濟學家亞當·斯密在《道德情操論》中特别贊美災難中的人性光輝:“人性之愛是建立在對自己的同胞遭受的痛苦的真正同情上的。”災難是檢驗人類精神品質的試金石,在災難面前,人類的民族性、群體性及人性的特質會暴露無遺。發生于武漢的“新型冠狀病毒”,是一場災難,它考驗着我們的政府和人民,檢驗我們社會的整合程度。

武漢疫情一開始,先是抱怨之聲四起,進而“談鄂色變”,屢見不鮮地出現地域性歧視現象,比如各地酒店拒絕湖北人入住,一些省份挖斷了湖北出入境公路,一些小區挂出了湖北人不得入内的标語,一些在外的湖北人和湖北人的親朋好友被人以封門封樓相威脅,還有早先出去旅遊的許多湖北人忽然之間都住不上酒店,甚至流落街頭。一時間,湖北人成了不受待見的對象,平時相熟相親的人,也紛紛在微信群中針對湖北人吐口水,似乎将對病毒的痛恨轉移到了湖北人身上,對病毒的防患幾乎變成了對湖北人的防患。湖北人本是受害者,是災民,本應得到來自同胞的溫暖,迎來的卻是落井下石式的二次傷害,社會的撕裂,人性的暗面,在這一時刻暴露無遺。

對于地域歧視并沒有明确的法律約束,但社會應當積極地思考和實踐。本質上講,地域歧視也是一種“懶政思維”,是不做深入細緻的工作,采取簡單粗暴“一刀切”的工作方法,隻管一己之利益不顧他人的感受,甚至不惜踩着法律和道德、天理與良知的紅線辦事。

上述現象雖然不是普遍的,但卻是一種“傳染性”很強的負性情緒,而這種負性情緒大抵是源于恐懼心理,恐懼心理源于無知和以訛傳訛,最終指向還是危機教育的缺失。危機教育做好了,官員就知道隐瞞真相是錯誤的,就知道最大的政治是人民利益而不是其它,人民群衆就早知道真相,早知道科學防範,就不會那麼恐慌,就不會對官方媒介信息失去信心,甯可相信大衆網絡、微信群、朋友圈、抖音等自媒體傳播的信息,從而加劇恐慌。人們為自我救濟,天然的求生意識混和着人性的弱點一同被激發出來,所以各地出現了一些過頭過激、不問青紅皂白一刀切下去的做法,以及容易形成既找不到正常的情緒疏通渠道就找湖北人出氣的這樣一個特殊時期的大衆心理。

發生了這樣的疫情,不是武漢人想要的,更不是武漢人的原罪。恰因為武漢是九省通衢,有容天下的胸懷。武漢以壯士斷腕的決心,以極大的代價,封一座城市,背水一戰,正是為保全國平安,全國人民應當心懷感激,并以各自之力,幫助處于孤島中的武漢,這才是一個優秀的民族面對災難應具有的正常思維。

災難面前,本應更能體現親情和友情,如果演變成撕裂親情、友情的媒介,其結果不僅僅是證明了人性的脆弱、虛僞甚至卑劣,更重要的是,它也會昭示,在更大的災難面前,這個群體将會不堪一擊,因為,群體中的人們隻是相互排斥的碎片化、原子化的存在。我們高興地看到,在媒體的呼籲之下,已有廣東、雲南、杭州等一些地方帶了一個好頭,對于湖北遊客作出了妥善的安置,溫暖的不僅僅是湖北人。

全民攜手“抗疫”,比冷眼旁觀和叢林法則更有益。任何一個族群,都要有一個“後路意識”。困難時幫助别人,也是在幫助自己,這是古老的道德律。滄海桑田,人事無常,哪個地方的人都不能保證會千秋萬代平安無事,那些諸如挖公路、攔大門、堵鄂車、拒酒店、吐口水之類的行為和現象,隻能将我們的民族置于靈魂的拷問之下,善良的人們會驚歎:這個社會是不是也病了。

如何對待災難中的恐懼,亞當·斯密也給出了答案,他說:“許多看上去很可怕的重大危險,實際上沒有我們預想的那麼悲觀。隻要鼓起勇氣、運用智慧和沉着應對,就可以在看似毫無希望的境地中找到生機。死亡就顯得不那麼令人戰栗,而躲避、應對它的信心和希望也就增強了。”在災難面前,過度的恐懼必然會形成恐慌,會讓人自亂陣腳,以緻失去方向,甚至失去理智,做出出格的事情,最終也會錯過危機處置的最佳時機,武漢疫情的發展也證明了這一點。這次面對疫情的恐慌現象不獨武漢,各地都有,而每一次大規模的群體性恐慌,總會有不懷好意的力量從中煽風點火,這決不是過于敏感,一些聳人聽聞的抖音已被證明是有意散布的謠言,國人當明察。

生命是至上的,每個人有權愛護和捍衛自己的生命。現在人們生活條件好了,懂得欣賞生命、尊重生命,進而珍惜生命,這是好現象。但也應記住中國古語中有愛己及人的說法,我們更應該懂得,面對公共災難和危機時刻,隻有把個體的生命融入國家民族的生命之中,凝聚成共同的民族自信心,堅信黨中央一定能帶領全國人民打赢這場疫情防控戰,将對個人和家庭之愛融入對同胞民族之愛,想一下能為“抗疫”做點什麼貢獻,相攜相助、共克時艱,我們的民族和人民便會因災難而強大。如果在災難面前更不惜損人而益己,甚至走極端,連家人親人都不能接納,那麼,人的本質也就異化了。人間大愛也是戰勝災難的重要法寶之一,離開這一點,本身就是災難。

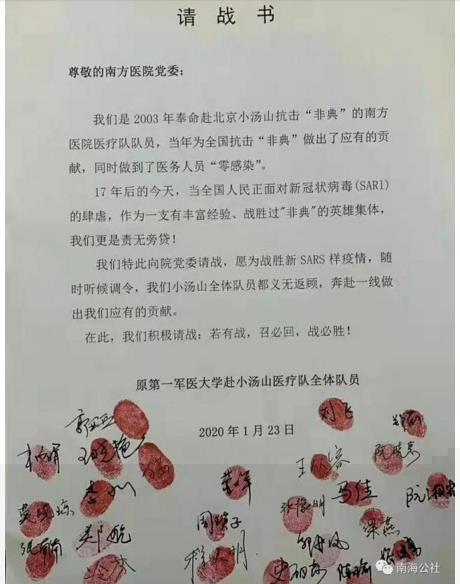

好在我們這個民族的中流砥柱尚存。像北京非典一樣、像援救汶川一樣,同胞中有這樣一些人,在災難面前,他們隻有同情、隻有愛心、隻有行動,以“明知山有虎,偏向虎山行”的勇氣,以各自之力,為災區加油,以小我奉獻大社會,演繹着“病毒無情,人間有愛”的正氣之歌。他們中的有些人,已經用生命踐行了諾言。中華民族不乏一大批 “民族的脊梁”,他們多是舍身成仁,但他們卻得以永生,他們的精神支撐起了一個民族。今天,那些毅然奔赴災區的可敬的白衣天使,可愛的人民子弟兵,以及那些危難之處顯身手,奉獻愛心,捐款捐物的人們,正是現代版的民族脊梁。信息時代,思想多元化了,許多人的價值觀模糊,或視現實主義、存在主義和個人主義為大衆哲學,信奉“他人即是地獄”,但這不應視為人類的文明和進步。

幸有“初心”和“使命”,如燈塔照耀我們前行,讓我們的民族和人民在危機中成長。

本文轉自經濟日報(2020年1月28):

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1656985257292161266&wfr=spider&for=pc;

| 相關附件: |